中经总网•世界品牌研究院•世界品牌办公室 2025年陆续推出百个重点项目、百家知名企业、百位优秀企业家(“三百工程”)及 赋能产业中国行;中国品牌展播;全球品牌伴手礼选品计划——助推对接重点产业项目落地,助力品牌及优质产品和服务,走向全国,走向世界!

文/ 吴军林

引言

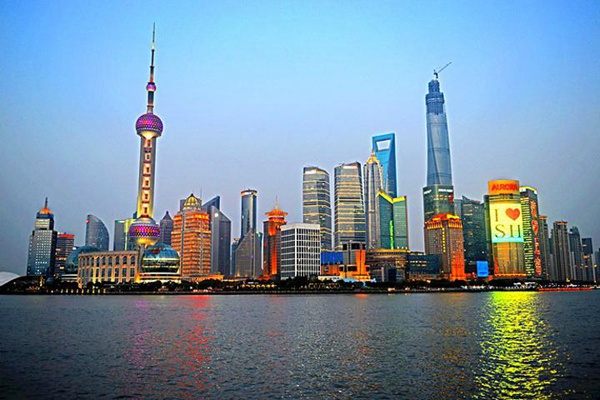

在纽约时代广场的霓虹灯下,万豪酒店的金色LOGO与伦敦金融城的洲际酒店交相辉映;东京银座的安缦庭院里,木质格栅过滤着千年古都的光影。这些国际酒店品牌如同文化使者,将各自的服务哲学嵌入全球城市肌理。反观中国,这个拥有14亿人口、年旅游收入超6万亿元的大国,却在全球酒店品牌价值榜单前50名中难觅踪影。当锦江、华住等本土巨头在国内市场叱咤风云时,为何始终难以突破“本土冠军,国际配角”的宿命?本文试图从历史脉络、产业逻辑、文化基因等维度剖开这一现象的深层肌理。

一、历史断层:现代酒店业的“时间差”困境

(一)国际品牌的百年积淀

1829年波士顿特里蒙特酒店的诞生,标志着现代酒店业的开端。从19世纪欧洲贵族的“Grand Hotel”到20世纪美国公路旁的汽车旅馆,国际品牌经历了蒸汽时代的奢华、工业革命的标准化、信息时代的智能化三次产业革命的淬炼。万豪从1957年收购第一家酒店开始,用70年时间完成从区域品牌到全球巨头的蜕变,其“金字塔式”品牌矩阵(从奢华的丽思卡尔顿到经济型的万豪 Fairfield)覆盖了130个国家的消费层级。这种跨世纪的沉淀,让品牌不仅是商业符号,更成为时代记忆的载体——希尔顿在二战期间为美军提供住宿的历史,使其品牌天然带有“美式生活方式输出者”的文化印记。

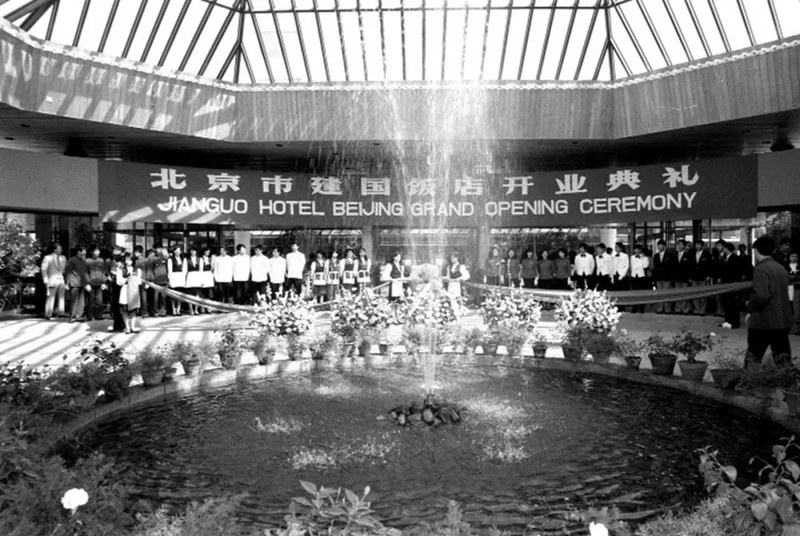

(二)中国酒店业的“压缩式生长”

中国现代酒店业的真正起点是1978年改革开放。北京建国饭店作为中美合资的第一家国际标准酒店,引入了“微笑服务”、“管家式服务”等理念,却也埋下了“模仿者”的基因。从1980年代的中国星级评定标准照搬,到2000年后经济型酒店的野蛮生长,中国酒店业用40年走完了国际品牌200年的历程。这种“时间压缩”和“催生”带来的副作用显而易见:当华住集团2010年赴美上市时,万豪集团已完成了对喜达屋酒店集团的并购,建立起覆盖全球的常客计划体系;当锦江集团2015年收购卢浮集团时,洲际酒店集团早已通过“特许经营+业主分离”模式实现了轻资产化转型。历史积累的断层,使得中国品牌酒店在品牌议价能力、客户忠诚度管理等“慢变量”上先天不足。

二、产业逻辑:规模化背后的“结构性瓶颈”

(一)标准化与个性化的失衡

国际酒店品牌的核心竞争力在于“标准化底盘上的个性化表达”。万豪的“清洁承诺”标准手册厚达300页,从客房消毒流程到员工口罩佩戴时长都有精确规定,却又允许巴厘岛W酒店用沙滩主题颠覆传统商务酒店设计。这种“铁律与弹性”的平衡,在中国酒店业却常走向极端:经济型酒店陷入“千店一面”的标准化陷阱,高端酒店则在“中国风”元素堆砌中迷失服务本质。成都某自称“文化主题”的酒店,将客房装饰成明清祠堂风格,却忽视了现代旅客对智能马桶、静音空调的基本需求,最终沦为“网红打卡地”而非可持续经营的品牌。“网红打卡地”一定会成为“昨日黄花”……

(二)资本逻辑与品牌逻辑的冲突

中国酒店业的扩张史,某种程度上是一部资本狂欢史。2016年中国资本在全球酒店市场掀起收购狂潮,安邦集团收购华尔道夫、复星集团收购EDITION等案例震惊业界,但这些“蛇吞象”式并购大多陷入整合困境。资本的短视性与品牌培育的长期性产生剧烈冲突:被收购的国际品牌团队大量流失,本土管理团队缺乏跨文化运营经验,导致品牌价值不升反降。反观洲际集团,其全球4000多家酒店中85%采用特许经营模式,通过“品牌输出+管理分成”实现轻资产扩张,这种“慢即是快”的策略,与中国资本追求规模速成的逻辑形成鲜明对比。

(三)人才梯队的“代际断层”

酒店业是典型的“人对人”的服务业,人才厚度决定品牌高度。万豪集团设有全球酒店管理学院,其“管培生计划”培养出大量跨国管理人才;雅高集团的高管团队中,有47%具备跨三个以上国家的工作经验。而中国酒店业长期面临“高端人才靠挖墙角,基层员工靠临时用工”的困境:某头部酒店集团的区域经理中,仅有12%具备海外工作经历,基层员工年流失率高达45%。这种人才结构,使得中国品牌在输出“有温度的服务”时常常力不从心!当东京安缦的管家能记住客人20年前入住时偏好的枕头类型时,国内某五星级酒店却频繁出现“续住客人被要求重新登记”的低级错误。

三、文化基因:全球化语境下的“身份焦虑”

(一)东方美学的现代转译运用困境

在全球化竞争中,酒店品牌本质上是文化价值观的载体。安缦通过“避世哲学”将东方美学转化为全球高端客群的精神图腾,宝格丽酒店用“意大利设计+当地文化”的混血策略征服挑剔的旅行者。而中国酒店在文化表达上常陷入“博物馆化”误区:要么在大堂堆砌明清家具、悬挂水墨字画,将文化符号等同于文化体验;要么完全西化,放弃文化主体性。苏州某“新中式”酒店,耗资数亿打造园林景观,却在客房里放置欧式水晶吊灯,这种文化元素的拼贴式运用,暴露了对现代东方生活方式的理解匮乏。

(二)服务哲学的“工具理性”陷阱

西方酒店业的服务理念经历了从“标准化服务”到“情感化体验”的进化,万豪的“万豪旅享家”计划不仅是积分体系,更是构建了一个全球旅行者的身份认同社区。而中国酒店业长期被“效率优先”的思维主导,将服务简化为流程管控:某连锁酒店为降低成本,用AI机器人完全替代前台服务,却忽视了老年客人对人工指引的需求;部分高端酒店过度追求“科技感”,在客房安装数十个智能面板,却让客人陷入“找不到关灯按钮”的窘境。这种将服务视为技术问题而非人文关怀的倾向,使得中国品牌难以建立深层情感连接。

(三)品牌叙事的“话语体系”缺失

在国际酒店品牌的传播矩阵中,“故事营销”占据核心地位:瑰丽酒店的“传奇系列”讲述每栋建筑的历史渊源,六善酒店用“环保先锋”叙事吸引ESG客群。而中国酒店的品牌叙事常陷入“数据罗列”的窠臼:开口必谈“全球第几大酒店集团”、“拥有多少万间客房”等,却缺乏打动人心的价值主张。当洲际酒店用“我们从不只是提供住宿,而是创造人生旅程的重要节点”来定义品牌时,国内某知名酒店品牌的广告语仍停留在“住某某,更安心”的功能层面,这种叙事维度的差异,本质上是文化自信不足的体现。

四、破局之路:在碰撞中寻找“第三种可能”

(一)从“规模扩张”到“价值深耕”

中国酒店业需要摆脱“唯规模论”的陷阱,学习安缦酒店“少而精”的策略。安缦品牌全球仅40家酒店,却成为奢华酒店的标杆,其秘诀在于“不复制模式,只定制体验”。国内品牌可探索“高端精品+大众连锁”的双轨制:在一线城市打造具有文化地标意义的旗舰酒店,如将苏州园林的造园艺术转化为现代酒店的空间叙事;在下沉市场通过数字化中控实现标准化运营,同时保留地域文化符号(如西北门店提供特色荞麦枕、岭南门店配备早茶服务机器人)。

(二)构建“技术+人文”的双轮驱动

在智能化浪潮中,中国品牌具备独特优势:华住的“慧享住”系统已实现全流程数字化,平均入住时间缩短至3分钟。但技术创新需始终以人文关怀为底色:新加坡皮克林宾乐雅酒店用垂直花园重构都市酒店的生态体验,这种“技术为自然服务”的理念值得借鉴。未来的中国酒店应成为“数字原住民”与“文化守夜人”的复合体——用区块链技术追溯食材来源,保障饮食安全;用VR技术重现当地非遗文化,让客人在客房即可体验苏绣、昆曲等艺术形式。

(三)培育“第三文化”的品牌人格

在全球化与本土化的张力中,中国品牌需要创造超越二元对立的“第三文化”。瑰丽酒店的“新世界主义”理念提供了范本:香港瑰丽酒店既保留百年历史建筑的结构风貌,又引入当代艺术装置;曼谷瑰丽酒店则将泰式SPA与米其林餐厅并置,创造出“传统灵魂,现代肉身”的体验。中国品牌可尝试“文化转译者”角色:在海外门店用抽象艺术手法呈现汉字意境,在国内项目中引入国际前沿的可持续设计,这种跨文化的创造性转化,或许能让品牌既保持中国根脉,又具备全球对话能力。

(四)建立“慢品牌”的成长心态

罗马非一日建成,万豪集团用70年才成为全球第一,中国品牌需要摒弃“弯道超车”的急躁心态。日本虹夕诺雅用20年时间打磨出“星野集团”的高端品牌,其秘诀在于“每年只开一家酒店,每家酒店都成为目的地”。国内企业可借鉴这种“匠人精神”:设立10年品牌培育基金,支持年轻设计师探索东方美学的现代表达;与高校合作建立“酒店业黄埔军校”,培养具有国际视野的管理人才;参与制定绿色酒店、智能服务等国际标准,从规则跟随者转变为规则制定者。

结语:在时间的河流里种一棵树

当我们追问“中国为何没有全球性著名酒店品牌”时,本质上是在思考中国服务业如何在全球化中确立自身坐标。这不是一个简单的商业命题,而是涉及文化自信、产业升级、人才战略的系统工程。或许我们需要放下“速成”和“催生”的执念,像安缦创始人 Adrian Zecha 那样,用20年时间在普吉岛的悬崖上建造一座与自然共生的酒店。真正的品牌从来不是商业机器的产物,而是用时间灌溉出的文化果实。当中国酒店业学会在规模扩张中守护人文温度,在技术创新中延续文化根脉,在全球竞争中保持价值定力,属于中国的全球性著名酒店品牌之星,自会在时代的地平线上冉冉升起。

2025年5月11日于北京

【作者简介】吴军林:著名文旅专家、联合国经社部世界酒店联盟主席、国际旅游与酒店联合总会执行主席、海南省国际文化交流中心顾问、中爱国际文旅集团董事会主席、中国经济报道(中经总网•中经在线)联席主席。

中经总网·中经在线

世界品牌研究院

世界品牌研究(工作)办公室

(备案编码:11010910200873)

立足北京/香港,

联接中外,沟通世界,

跨界合作,共赢未来!

联合报道

发布:中经总网·中经在线

编审:王海珠

监制:熊辉

编辑:郑建华 刘信春

中经总网·中经在线北京媒体团-全媒体宣传矩阵(重点合作支持报道):中经总网、中经在线、《祖国》杂志-祖国网、《中国企业报》、《企业家》杂志、《中国化妆品》杂志、人民政协网、中国日报网、中国网、中华网、中国报道网、中外新闻社-中外新闻网、中国数字电视台、《灿烂中国》全媒体、中国民族品牌发展工程、中国品牌经济网、中国应急安全网、中法新闻法制网、华人头条、今日头条、顶端新闻、正观新闻、封面新闻、百度百家、凯迪财经、雪球财经、凤凰、腾讯、搜狐、网易、优酷、爱奇艺、知乎、东方财富网等近百家网络媒体平台。整合传统媒体、网络媒体、移动互联媒体资源,构建全媒体宣传矩阵平台,更好地服务于地方经济高质量发展,服务于中国企业品牌转型升级。(旗下拥有商标:中经总网®、中经三驾马车®;及版权:中经总网©、世界品牌研究院©、世界品牌办公室©、世界品牌智库©、向世界推介·中国品牌©等多项国家知识产权保护。)

【中经总网·中经在线】【中经三驾马车®】【世界品牌研究院】【世界品牌办公室】【中经重点项目】【赋能产业中国行】【中国品牌展播】【全球品牌伴手礼】【中经音乐作品展播】形成产业赋能生态平台。

■ 中经总网【内部简报】-组织专家企业家考察团走进企业交流合作

■ 合作推介| 联合国旅游组织专家团队-德安杰环球顾问集团简介

【免责声明】:《中经总网®》传播矩阵除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体,版权归原作者所有。如内容侵权,请提供权属证明文件联系删除。