导读 “高校的源头创新成果转化需要一个跨越的阶段,如果企业站在对岸观望,教授只是抱着proof of concept的想法,中间环节政府没有更多的投入,没有专业第三方介入,那么两者之间的桥梁永远也架不起来。”

6月11日,在首届生物医药源头创新投融资论坛上,源创生物创始人刘路英博士如是说,此次论坛她分享了“中国高校创新成果孵化”的报告,对我国高校源头创新技术孵化进行剖析,并提出了建设性意见。

近几年,随着政策、财政和社会资本支持力度加大,教授兼职或离岗创业成为热门话题。“在479家有过融资记录的高校创业关联分布情况中,院士、教授、副教授等兼职的占比为61.4%,高校及其单位创设和参股新公司占比38.6%。”

本文根据刘路英博士的发言整理而成,或许你可以找到问题的答案。

李安琪 | 整理

刘路英(源创生物创始人) | 演讲

今天的报告前半部分展示国内外数据,对比看中国高校创新技术的趋势,后半部分简单介绍一下从哪些实践的点去关注高校转化的具体操作。更为具体详细的内容,希望能够在接下来的论坛上继续分享。

我在知识产权管理技术转移领域有超过十多年的经历,对高校技术转移转化和资产权的管理比较熟悉,推动了多项高校院所的早期技术转化,也参加了浙江大学基础医学创新研究院(以下简称为“研究院”)的早期体系建设。

我看到了许多非常好的,甚至是国际水平的源头创新技术,需要商业化、知识产权管理和研发方面的支持,希望对各位老师能够有一些帮助。

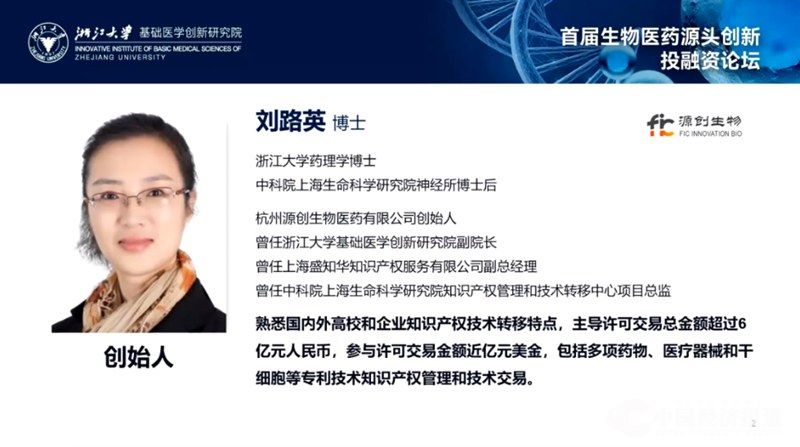

首先从研究院的模式切入,它是国内高校院所中比较创新的模式之一。与哈佛大学的BLAVATNIK生物医药加速器(以下简称BLAVATNIK加速器)相对标来看,研究院及其孵化平台和BLAVATNIK加速器都是针对早期成果的基金支持,助推PI,通过CRO服务等各方面资源,为教授们提供专业的技术和行业咨询,帮助教授进行技术转移转化,主要集中在生物医药领域,包括创新药、器械等。

从资助金额来看,研究院与BLAVATNIK加速器基本相当,研究院为每个项目提供300万人民币,BLAVATNIK加速器是40万美金。在拨付节点方面,都是按照项目推进过程的里程碑进行资助。在这个过程中,会配备专业项目管理团队,从学术、药企和投资方面,会成立一个小组,包括孵化平台的顾问,对项目进行孵化。

哈佛大学的基金加速器主要也有OTD人员协助,也就是技术转移办公室(Office of Technology Development),协助BLAVATNIK加速器对教授进行学术、产品的开发投资等。自2007年这个加速器成立以来,到2014年,他们一共资助了122个项目,支付了2000多万美金。可以看到,在BLAVATNIK加速器及孵化网络的帮助下,50%的项目已经成功转化,共募集了12亿美金的股权融资,哈佛大学大约也有7000万美金的收入。

在对比之下,我们可以发现,这个技术转化的成功率还是非常高的,不仅仅是哈佛大学,国外很多知名大学都设立了类似的基金,推动高校创新成果的转化孵化。虽然国内外情况不同,我们不能全盘照搬国外技术转移的方式,但我认为从基金加速器这个角度能够说明,如果我们的高校院所有更多的资源投入早期源头创新项目,那么也会产生更多的社会效益和经济价值。

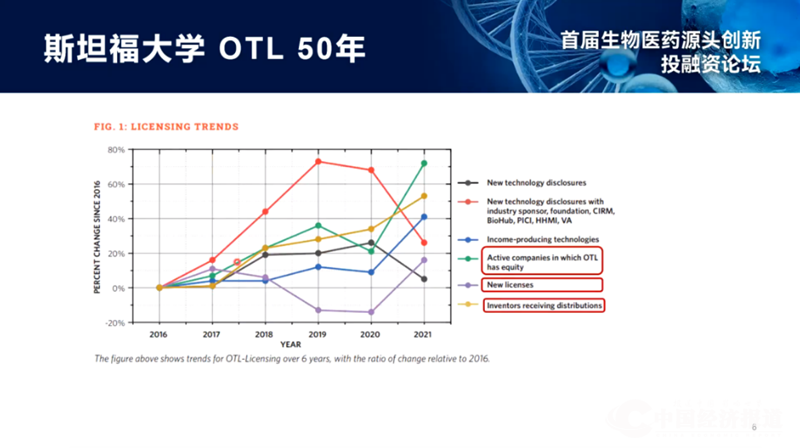

谈到国外的技术转移,我们通常会提到斯坦福大学,斯坦福大学技术转移办公室(Office of Technology License,OTL)从1970年到2022年发展了五十多年。在过去的五十年里,斯坦福大学大约有13000多项技术,其中有2500项发明产生了收益,成立的初创公司大约有400多家。在这50年间的收入是非常高的,大概在20亿美金,平均每年大概在4000万美金。

生物医药的贡献在收益排名前五的项目中得到体现。我们都知道斯坦福大学孵化Google公司的项目,这是非常有名例子。除了这项技术以外,其余四项都是生物医药领域的技术,且收益最高的也是生物医药领域的技术,例如收益排名第一的是Functional Antibody。

实际上,斯坦福大学在1980年前的十年里发展是比较缓慢的,在上世纪80年后,美国拜杜法案出台后,同时生物医药浪潮兴起,使生物医药的技术转移飞速发展,到了90年代及21世纪,也一直处于高速发展阶段。

对比我国,从2015年开始生物医药行业也在飞速发展,所以我选择了斯坦福大学从2016年开始的数据进行对比分析。我们可以看到斯坦福大学持有股份的公司在2020年到2021年是明显增加的。当然这期间也可能因为疫情的影响,斯坦福大学跟产业界的合作有一些下降。

同时,我们也可以看到在2016年到2021年间,发明人得到的收益没有受到特别大的影响,它是逐年增加的。

斯坦福大学技术转移方式主要有两种:技术许可和作价入股的方式。在2004年到2005年,收益率猛增,大家都知道这是因为这一年Google上市,斯坦福大学在Google公司的占股大约在5%左右,虽然并不高,但是这些股份为斯坦福大学带来了3.4亿美金的收入。另外,以许可方式取得的收益大部分在专利保护期内平摊。2021年,收益在10万至100万美金的项目和超过100万美金的项目比例约为5:1。

目前,我国对高校的技术转移政策十分有利的,对教授的创业态度也非常包容和支持,如果在作价入股这方面有更灵活的支持,对老师以及整个学校的未来收益都会有一个非常大的促进作用。

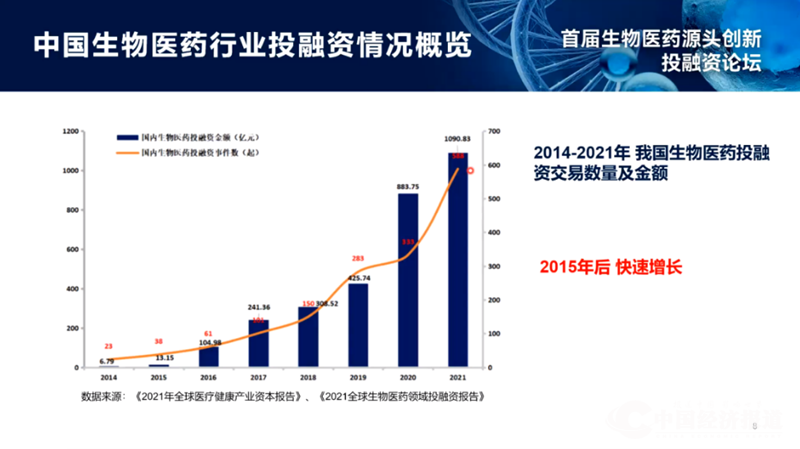

对比我国来说,上图来展示一个比较宏观的生物医药行业投资情况概览。我们可以看到从2015年以后,这个数字基本上是直线上升。不论是从投资的数量还是金额,可以看到都有一个长足的进步。在2021年大概有600件的投融资事件,有超过千亿的投资金额。

这其中也有我们中国高校创业企业的贡献。2015年后,科技成果转化相关政策逐步落实,包括财政和社会资本支持力度的加大,生物医药类的系统行业生态体系建设的完善,对高校生物医药技术成果转化有非常大的促进作用,教授兼职或离岗创业的比例逐渐增加。

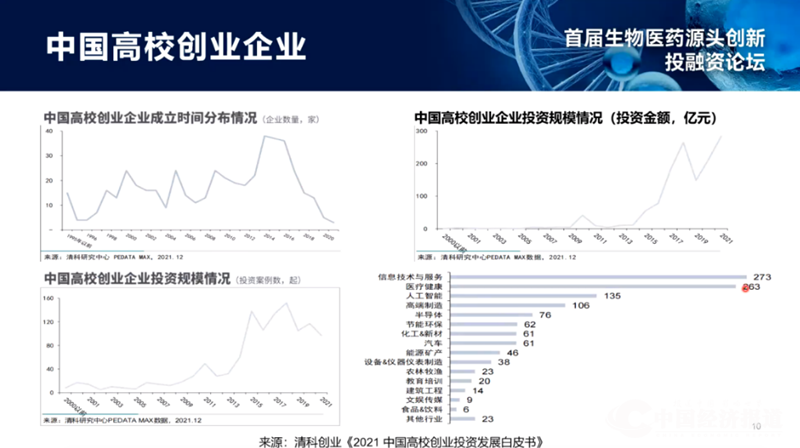

在479家有过融资记录的高校创业关联分布情况中,院士、教授副教授等兼职的占比为61.4%,高校及其单位创设和参股新公司占比38.6%。其中,医疗健康领域几乎占据半壁江山,小幅落后于信息服务领域。

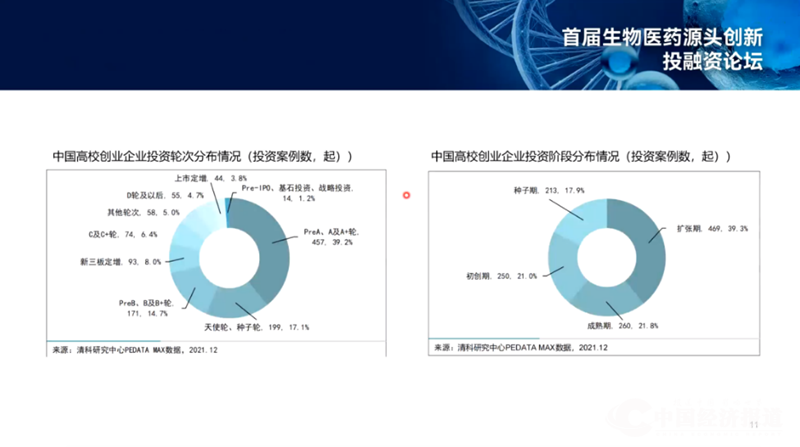

从投资阶段看,天使轮、种子轮的大概在17%,PreA和A+轮大概是40%,B轮大概15%。从这个数字中,个人观点希望在种子期或者最早期阶段的项目,投资公司参与比例能够提高。同时对于高校的创业教授来讲,投资在天使轮和种子轮的项目比例实际上只有20%左右,如果我们能够往前推进到PreA这样的阶段,那么融资的可能性会更大。

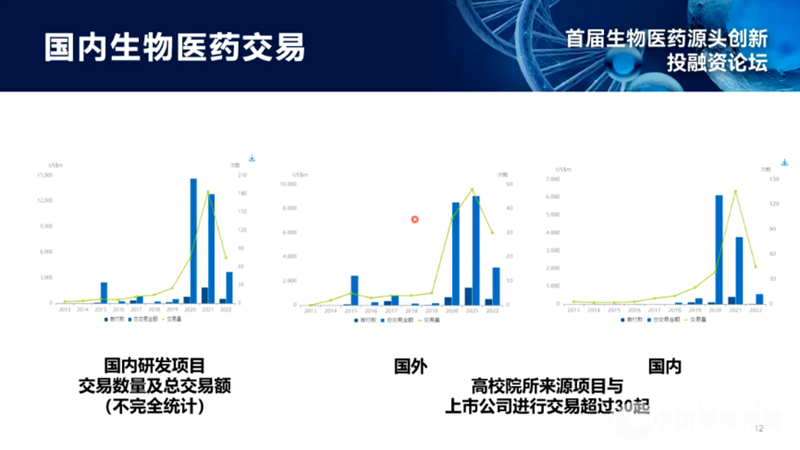

上图是国内生物医药交易数据。上面的数据是不完全统计,仅是涉及到与上市企业的生物医药交易。我们可以看到2020年和2021年将近200件的licence out交易,这能够部分体现我们在生物医药领域自主研发的创新能力。

不论是国内的交易许可到国外,还是许可到国外的交易,2020年和2021年交易数量都有大幅的提升。其中来源于高校的项目与上市公司之间的交易超过了30起。

虽然国内的技术转移发展的总体情况比2015年有了长足进步,但是与国外一流大学相比,这些具体数字还是有较大的差距。

所以从创新成果转化的总体来看,我国高校创新技术转化仍然处于一个比较早期的阶段。无论是技术交易还是创新公司的数量以及融资规模,同国外还是有一定的差距。但我们目前所处的状态,也可以说和美国生物医药浪潮早期阶段类似,从目前我们所有的政策支持、创新技术兴起的发展趋势来看,国内高校的创新成果转化即将进入一个快速发展的时期。

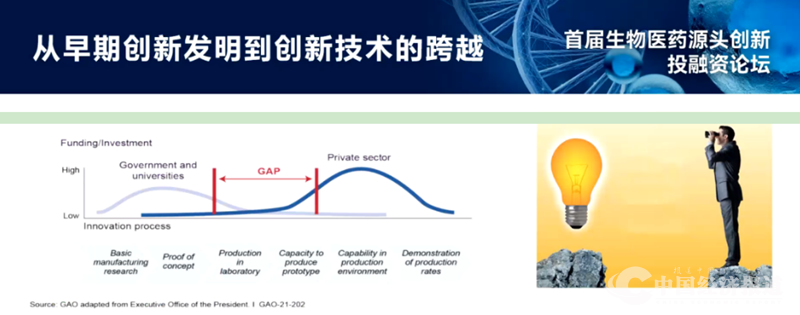

那么,如何促进高校的创新成果转化?这就需要一个跨越创新死亡谷的阶段。如果我们的企业仅仅站在高校对岸观望,我们的教授只是抱着证明机制的想法不向前跨出一步,中间环节政府和专业化第三方没有更多的投入,那么两者之间的桥梁永远也架不起来。

那么从科学家的角度,怎么样才能够跨越创新死亡谷(Innovation Gap)?如何填补创新鸿沟?

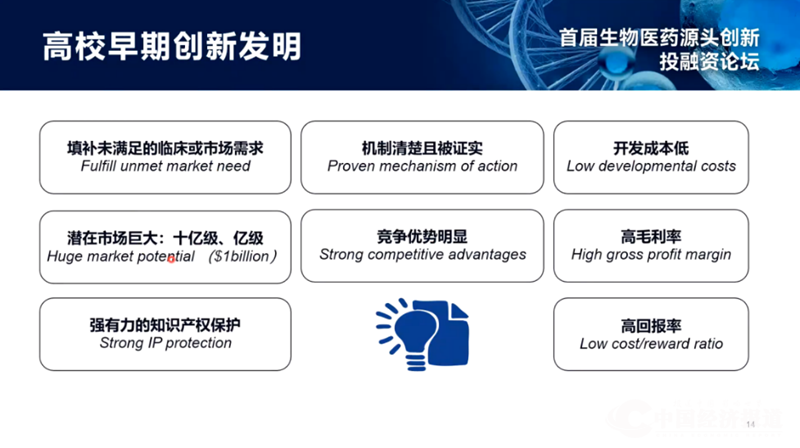

我个人认为主要有下面几点。首先,在研究过程中,教授在不影响自由创新的情况下,多考虑几个方面,不论是依靠自己本身或是借助外部力量,在立项的时候能够多和临床专家沟通交流,确定未满足的临床或市场需求。只要填补这个未满足临床或市场的需求空缺,同时市场总量较大时,虽然不一定能够到达10亿或者亿级的市场,但至少存在市场潜力;其次在机制方面,教授都比较擅长,将靶点机制研究清楚,证实靶点的可成药性,药物的作用机制等。另外,强有力的知识产权保护,在源头创新领域尤其重要,是生物医药源头创新成果转化的必要条件;同时,在研究过程中要注重靶点或候选分子的竞争优势,包括已有或在研的对照研究。

图:2021年5月浙江大学基础医学创新研究院正式启动

从技术转移角度,具备临床或市场需求、潜在市场巨大、强有力的知识产权保护、机制清楚且被证实以及明显的竞争优势等这几个条件,并且从财务的角度考虑一下产业端,那么就基本具备了跨越创新缺口的条件。

源创生物在孵化过程中特别关注两个方面,从高质量的知识产权角度,我们高校老师的技术是非常创新的,甚至有些在国际上也是非常有价值的创新。我们必须要通过高质量的知识产权来获得早期的排他发展阶段,能够让我们研发,体现创新的技术和商业价值。同时研发过程的管理也是十分重要的,在早期创业的阶段,往往高校创新成果会采用VIC的模式,对于研发项目技术、CRO和时间等管理,都是决定项目成败的关键问题。

在这些问题上,我希望源创生物能从上面两个角度,帮助高校老师们在早期研发过程中进行孵化。同时,我们也有自有资金来支持老师们的一些早期的创业项目,做老师们早期的战略合伙人,也欢迎各大投资机构能够往前跨一步,投资更早期的高校源创项目,共同孵化我们的源创技术成果转化走入市场。

我们期待国内的高校的创新成果转化早日迎来高速发展,有更多的源创科研成果支持创新药发展,做出真正的FIC类药物,真正实现源头创新技术的转化。

信息来源:深究科学

综合报道:中国经济报道

编辑:王海珠 熊辉 郑紫文

百度搜索:中国经济报道“三驾马车”超级资源综合赋能平台-【十大对接“直通车”】

点此进入:中国经济报道“三驾马车”超级资源综合赋能平台-【十大对接“直通车”】

- 重点推介 -

中国经济报道-“落地各省市县”系列重点项目

↓↓↓

附:“落地各省市县”系列重点项目:

项目推介| 建筑材料工业技术情报研究所:为建材企业提供高效、专业的认证评价服务

项目推介| 翔东龙XL100飞机系列:通用飞机研发制造和运营 多种机型系列广泛适应各类应用场景

项目推介| 城市社区体育运动公园:打造具有明显消费标签的体育运动休闲目的地

项目推介| 中国健康产业投资基金:寻找对中国健康产业未来发展有价值的优秀企业

项目推介|“健康中国”国家重点工程——国家健康医疗大数据重点项目

项目推介| 中国冰雪-冰雪魔法世界《后冰雪情缘》综合文旅项目——成功助威冬奥后,为中国冰雪经济添一把“火”

项目推介|“易快停•城市级智慧停车项目”:集投融资、建设、运营、停车后服务产业链于一体的城市停车服务

项目推介| 全国首届“兴品官”主播大赛暨数字乡村互联网营销师大赛

项目推介| 北交所上市直通车——玖零中创上市加速器为企业提供一站式全产业链服务 实现快速上市

项目推介| 苏州园林产业集团:姑苏印象·旅居小镇-落地投资建设运营一体化项目

项目推介| 《中国推介》栏目:向世界推介中国 向中国推介世界

项目推介| 林业与草原局碳汇开发交易项目:助力企业实现“碳达峰、碳中和”战略目标

项目推介| 胡润百富全球500强俱乐部:从“走出去”与“引进来”打造招商引资的“品牌之都”

项目推介| 国际高新技术研究院——国家级超级项目孵化投放综合性平台

项目推介| 七星生态集团:一站式生态产业建设和运营综合服务“管家”

项目推介| 光大国信环保科技固(危)废资源化体系:打通固废综合利用的最后一公里

项目推介| 中国科学院喀斯玛科技孵化器:搭建公共孵化创业服务平台

项目推介| 中国科学院海外人才创业园及孵化器:构建“中科院公共孵化创业服务平台”

项目推介| 国家科技部院士专家协同创新中心——构建政产学研用一体化协同创新示范区

项目推介| 国家林业和草原局林产工业规划设计院——林草行业咨询设计的排头兵、国家队

项目推介| 国家发改委基金债产品(国信中数投资管理有限公司)

项目推介| 国家电力投资集团中电国际新能源——《新能源项目投资意向书》

项目推介| 中国化学工程集团中化学生态环境有限公司——清洁能源工程领域的领军者

项目推介| 中国船舶集团环境工程有限公司——专业化大型生态修复与环境保护产业平台

项目推介| 中国华电集团清洁能源有限公司:国内一流的综合能源服务提供商

项目推介| 中国交通建设集团良业科技集团股份公司——光科技服务商 用光讲好城市故事

项目推介| 中国航天建设集团——航天领域全流程一体化的智能建造解决方案

重点项目推介| 中国华录集团“数据湖+、智慧城市、智慧交通”项目

项目推介| 中信集团“产业+科技+金融”千亿特色产业集群项目

■简介| 【北京各省市驻京机构商务协会】——共建永不落幕的“各省市政府三招三引政企合作平台”

■简介| 【京忠智库】——汇集雄厚国内外高端专家学者队伍的“大型国际公共关系智库”

■简介| 【中国经济报道】——以项目运营为主、媒企会联动发展的“开放型融媒体产业智库综合服务平台”

中国经济报道独特的“1+3+6+N”发展思路:

1:1个平台:“开放型融媒体综合服务平台”;

3:3驾马车:“融媒体集群矩阵+商协会+专家智库”;

6:6大产业智库:“专家推介(专家库)、人才推介(人才库)、企业推介(企业库)、项目推介(项目库)、机构推介(投资机构库)、招商推介(招商信息库)”;

N:N个供需链接:服务于社会经济发展的N个供需链接。

中国经济报道“三驾马车”超级资源综合赋能平台,依托云端会议模式,推出十大对接“直通车”:

(一)“高端智库”对接直通车;

(二)“三招三引”对接直通车;

(三)“大额采购”对接直通车;

(四)“大额融资”对接直通车;

(五)“企业上市”对接直通车;

(六)“重点项目”对接直通车;

(七)“疑难案件”对接直通车;

(八)“世界首创”对接直通车;

(九)“品牌引爆”对接直通车;

(十)“国际合作”对接直通车。

“三驾马车”综合赋能平台,帮助中小企业解决发展难题。

作为经济发展的“助推者”,中国经济报道联合北京各省市驻京机构商务协会、京忠智库及各省市人民政府驻京办、各省市商协会、上市公司、500强企业、央企国企、各大金融机构资源,被誉为赋能经济“三驾马车+”超级集群综合赋能平台,“融媒体集群矩阵+商协会+专家智库+”联手发力,助力地方政府招商引资,以独特的资源优势赋能企业发展!

《中国经济报道》融媒体综合服务平台概况介绍